スーパーや量販店で客が自ら操作する「セルフレジ」が広まっています。

決済代行を手がけるSBペイメントサービスが2025年1月20日~2月7日にインターネット上で行った「セルフレジの利用/導入状況に関する調査」によると、「フルセルフレジ」「セミセルフレジ」合わせて店舗の導入率は55.5%に上っていることが分かりました。

飲食店でも、客自身がスマートフォンでQRコードを読み取ったり、タブレット端末で入力したりして注文するタイプが増加しています。

リクルートのホットペッパーグルメ外食総研が8月、20~60代の男女約7500人を対象に行った「外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査」では、外食店のデジタル注文が急伸していることが判明しました。

特に自分のスマホを使う「セルフオーダー」の利用経験率は、2021年の26.0%から2025年には67.5%へと大幅に増加し、3人に2人が経験しています。

負担に感じるシニアも

セルフレジやスマホでのオーダーは効率的で利便性に富みますが、電子機器に不慣れなシニアには負担に感じる人は少なくないようです。

急速に進んでいる「セルフレジ」に対し、高齢者には「操作方法が分からないと店員さんを呼んでいる。申し訳ない」「後ろの客に迷惑をかけたくない」といった精神的な負担になっている点が指摘されています。

また前述の「外食店利用時の注文ツールの利用実態・意向調査」によると、外食店で、QRコードを読み取るなど客自身のスマホで注文するスタイルを利用したことがある割合は60代女性で53.1%とほぼ半分でした。20代の87.0%に比べ、かなり低いことが分かります。男性も傾向は同じで、20代が77.5%に対し、60代は56.8%にとどまっていました。

SNS上の感情

若者にとっては難なくこなせるセルフレジやセルフオーダーですが、高齢者にとっては覚えるのが難しい現実に対し、SNS上では多くのコメントが相次ぎました。

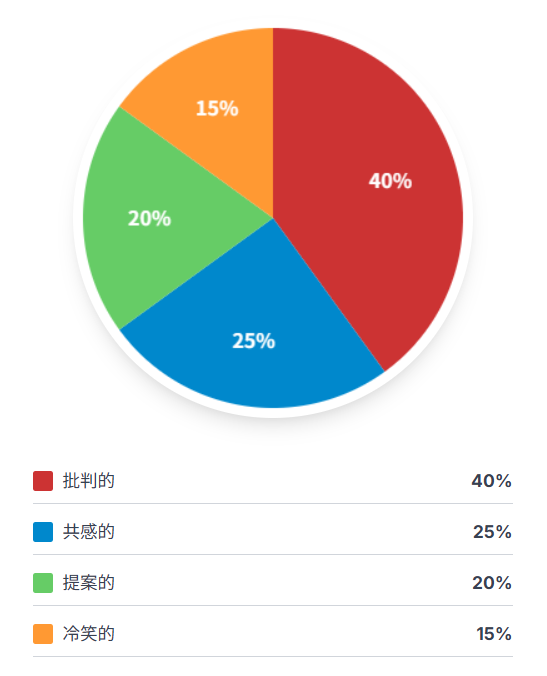

emogram編集部では、この話題に関するSNS上のコメントを独自に分析しました。

分析の結果、コメントは大きく以下のように分類されました。

主な「批判的」な声(40%)

「本来負うべきコストを消費者(客)に負わせることをコスト削減いう 関係者は嫌なら来るなって言いそうだけど」

「対人レジは絶対ひとつは残すべき。基本的に立つ人の目線の先に液晶があるので、車椅子の人とかはかなりしんどくないか…?」

「自分の携帯で注文するシステムをやめて欲しい。こちらの情報が店側にわかってしまうリスクがある。タブレットからの注文なら問題なし」

「そもそもが、店員がレジ打ちやった方がかなり早く且つ効率的で無駄が無い」

「牛丼屋にある店舗設置しているタブレット注文で戸惑う事が多いです…」

主な「共感的」な声(25%)

「『高齢者』とひとくくりにするなよ。セルフレジの方が気が楽だし、キャッシュレス決済なら小銭ジャラジャラもない」

「一人暮らしの私の母は来年90歳、複数のスーパーでセルフレジを使っています。スーパーごとにやり方が違い最初は戸惑ったものの、わからなければお店の方に聞いて覚えていったそう」

「高齢者だけでなく、スマホを持っていない人や視覚障害者も困るのでは」

主な「提案的」な声(20%)

「いちいちスキャンするのではなく、かごをおけば自動で合計してくれるシステムと、全レジ統一規格が必須」

「カゴの側にバーコードリーダー取り付けるとかいかが? 発想の転換」

「セルフレジやるんだったら操作の仕方統一しないと、店ごと違うのはややこしいし同じ店でもやり方が急に少し変わっている所もある」

主な「冷笑的」な声(15%)

「覚える気が無いんだと思う。だって、洗濯機とか電子レンジとか使ってるでしょ?」

「使えないのではなく、使う気がない人が高齢者に多い。有人レジとセルフレジがある店で、わざわざセルフレジに入り店員を呼びつけ『早よ通さんかい』と怒鳴る高齢者もいるし」

まとめ

今回の分析では、セルフレジやスマホ注文の普及に対し、高齢者の利用意欲や学習意欲に関する厳しい意見と加齢による学習の難しさへの理解が二分する結果になりました。操作性の悪さや統一感の無さを問題視する声もあり、人件費削減の負担を利用者に押し付けているとの批判もありました。さらにUI(使いやすさ)の改善や有人レジとの共存を求める声もありました。

ライターコメント

セルフレジは若年層にとっては便利ですが、コメントの中には「人件費削減の負担を客に押し付けている」という核心をついたものもありました。「後ろに人がいる」と焦る高齢者の気持ちは「社会から取り残されたくない」という切実な思いもあります。企業は利用者に「慣れろ」という前に人に寄り添うサポートも必要なのだと感じました。