ディープラーニング研究が進展

皆さんはAI(人工知能)ってどれくらいご存じですか?

Xが提供している対話型AIチャットボット「Grok(グロク)」やアメリカの企業OpenAIが開発した「ChatGPT(チャットGPT)」、Googleの「Gemini(ジェミニ)」などが有名で、いずれも、レポートの集約作業から明日の献立作り、はたまた人生相談まで乗ってくれて、大変、便利な存在ですよね。

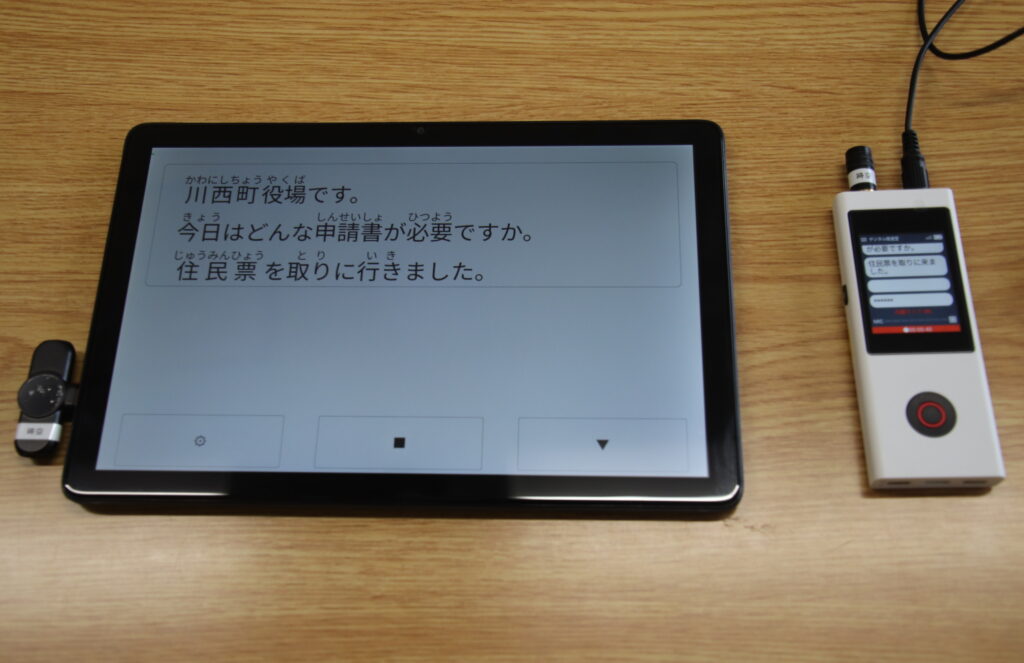

最近は、カスタマーサービスやよくある質問コーナーなどにもAIを使ったチャットボットが使われていて、日日刻刻と進化を続けていると感じます。

AIは1956年にアメリカの学者によって定義されましたが、大量のデータから特徴を自動的に抽出する技術「ディープラーニング」を獲得するまで、人間の手で大量の知識をインプットしなければならず、名前は有名でしたが、ほとんど活用されていませんでした。

しかし、2010年以降、ディープラーニングの研究が進み、Googleが開発したコンピュータ囲碁プログラムの「AlphaGo(アルファ碁)」が、2015年10月に、当時のヨーロッパ王者のファン・フイさんを破ったことで、大きな注目を集めることになりました。

付き合い方に工夫も必要

ChatGPTやジェミニを使ったことがある人は分かるかと思いますが、自分が質問したい内容や相談したい内容を打ち込んで送信すると、1∼2秒ほどで回答してくれて、サラリーマンや学生にとって効率化が図れて、非常に便利な存在です。

ただし、付き合っていくには工夫が必要です。

何でも気軽に対応してくれるAIですが、時に人間を誤った方向に導いてしまうこともあります。

例えば、人間のセラピストや心理学者は患者を全肯定するのではなく、共感の姿勢を見せつつも相談者に対して優しく「こんな考え方もある」と新しい視点を提示する役割があります。

一方、AIは相談者の深刻な悩みも聞いてはくれるのですが、あくまでも決められた手順に沿って、共感の姿勢を見せ、回答しているに過ぎません。データとして読み込まれていないものに対しては嘘を付くことも多々あり、まだまだ発展途上の段階です。

うまく付き合っていくには

・AIに何でも聞かず自分で考えてみる

・深い悩みは友達や同僚にも相談してみる

・AIの回答は本当に正しいのか調べてみる

そうしたことを頭に入れて、適切に付き合っていくことが大事ですね。