「え、抹茶って日本のじゃないの…?」

スタバの抹茶ラテ、コンビニの抹茶アイス、海外でも大人気の「MATCHA」文化。でも今、この抹茶をめぐって、思わぬ”国際問題”が起きています。

中国が「うちが世界一の抹茶生産国です」と宣言し始めたんです。

抹茶輸出、日本をライバル視? 中国で生産急拡大「中国の文化を復興させ世界に広める」 中国観察https://t.co/B85TdEDZKF

貴州省の企業「貴茶集団」の銅仁市内の抹茶工場を訪れると、全長約280メートルの巨大な平屋建ての建物内に、全自動の加工ラインが設置されていた。

— 産経ニュース (@Sankei_news) November 2, 2025

産経記者が見た、驚愕の抹茶工場

産経新聞の記者が訪れたのは、中国南西部・貴州省銅仁市。ここに、想像を絶する規模の抹茶工場がありました。

全長280メートルって、どれくらい?

「貴茶集団」という企業の工場、まず建物の大きさに圧倒されます。全長約280メートルの巨大平屋建て──これ、サッカーコートの約3倍、東京ドームの短辺とほぼ同じ長さです。

工場内部の撮影は認められなかったそうですが、窓越しに見えたのは防護服姿の作業員たち。案内した社員は「薬品が製造できるレベルの無菌状態。欧州連合(EU)基準に合致した製品を作っている」と安全性を強調したとのこと。

袋詰めラインに山積みの抹茶

袋詰めのラインでは、中国の有名飲料チェーン店の包装に詰められた抹茶が山積みになっていました。全自動の加工ラインで、次々と製品が作られていく様子は、まさに「工業製品」としての抹茶生産です。

規模感がヤバい:数字で見る生産計画

この企業、2018年に抹茶生産を開始してから、驚異的なスピードで事業を拡大しています。

生産量の推移と計画:

- 2025年(現在):約2,000トン

- 2026年目標:4,000トン

- 2027年目標:6,000トン

ちなみに、2024年の日本全体の生産量は5,336トン。つまり、この1社だけで2027年には日本全体を超える計算です。しかも、これは貴州省で唯一、原料の碾茶(てんちゃ)の生産から粉末加工まで一貫で行う企業。

茶畑の規模も桁違い

この会社の茶葉を栽培する農場は、なんと約5,700ヘクタール。これは東京ドーム約1,200個分の広さです。貴州省は高地で茶葉の生産に適しており、茶の産地として知られています。

今年の生産量約2,000トンのうち、約40%が輸出用。北米や欧州はもちろん、今年からは日本にも輸出を始めたというから驚きです。

日本から抹茶を輸入するって、ちょっと不思議な気がしますよね。でも実際、価格競争力や供給量の面で、中国産を選ぶ日本企業も出てきているのかもしれません。

ここで興味深いのが、生産開始時の戦略です。

日本の技術を導入!!!

当初、この中国の会社は日本から以下のものを導入しました:

茶樹「やぶきた」(日本の代表的な品種)

研磨機2台

つまり、スタート時点では日本の技術とノウハウに依存していたわけです。

ところが、研磨機は翌年から中国製に変更。茶樹も現在では、中国で有名な緑茶「龍井(ロンジン)」用を改良した「中茶108」が主流になっているそうです。

これ、ある意味で中国の工業発展のパターンそのもの。最初は外国の技術を導入し、すぐに国産化して規模を拡大する──このスピード感が、中国企業の強みとも言えます。

中国人は抹茶をどう飲んでいる?

ここで意外な事実が。中国には現在、抹茶をそのまま飲む習慣がありません。

日本のように茶碗で点てて飲むのではなく、大部分は抹茶ラテなどの飲料や菓子などに加工して消費されるそうです。

製品のパッケージを見ると、面白いことが分かります。

小売り用抹茶粉末の箱には、標準中国語発音の「MOCHA(モチャ)」ではなく、日本語発音の「MATCHA(マッチャ)」と表記されているんです。

これ、何を意味するかというと──

世界的には抹茶が「日本の文化」として認識されていることを、中国企業も理解しているということ。日本ブランドの価値を利用したい、という心理が透けて見えます。

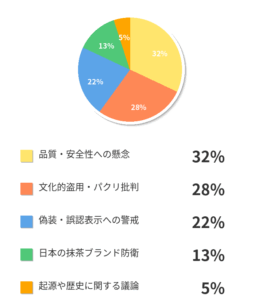

【データで見る】SNSの反応は?

この話題、Xでかなりの議論を巻き起こしました。

主な反応:

「本当にお茶の葉?何で作ったか分からない緑の粉かも」(品質懸念)

「日本の抹茶と中国の抹茶、きちんと分けて表記して」(偽装警戒)

「抹茶の起源は中国。でも日本が独自発展させた」(歴史的事実の指摘)

「日本ブランドを守るための対策が必要」(ブランド防衛)

実際のところ、歴史はどうなの?

ここで冷静に歴史を整理してみましょう。

抹茶のタイムライン:

中国・唐〜宋時代(10〜13世紀):粉末茶の製法が発達、抹茶が普及

鎌倉時代(12世紀):僧侶・栄西が日本に伝える

室町時代以降:日本で茶道として独自の文化に発展

現代:日本独自の「被覆栽培」が特徴に

つまり、起源は中国、独自発展は日本というのが事実です。両方とも正しいんですね。

世界的な抹茶ブーム、数字がすごい

実は今、世界中で抹茶が大ブーム中です。

日本の輸出データ:

2024年の粉末茶輸出量:5,092トン(過去最大!)

抹茶原料の生産量:この10年間で2.7倍に拡大(5,336トン)

健康志向や日本食への関心の高まりを背景に、欧米での抹茶関連商品の人気は年々上昇。パリのカフェでは、フランス人女性が抹茶を点てる姿も見られるそうです。

でも、日本の茶産業全体は…

皮肉なことに、日本国内の茶全体の生産量は緩やかに減少中。そのため農林水産省は、煎茶から抹茶原料の碾茶への生産転換を支援しているそうです。

需要は増えてるのに生産量は減る──この矛盾に、中国が付け込んできたとも言えます。

この記事のまとめ

この状況、どう考えればいいんでしょうか?

冷静に考えるポイント:

・市場原理として競争は自然なこと

・でも、品質基準や産地表示の明確化は必須

・日本の抹茶ブランドの価値をどう守るか

・消費者として、産地をしっかり確認する意識を持つ

特に海外では、日本産と中国産の区別がつきにくい可能性があります。日本の抹茶業界としては、ブランド保護のための具体的な対策が求められそうです。

ライターコメント

このニュースを見たとき、「抹茶って日本のものじゃないの?」と驚きました。でも調べてみると、起源は確かに中国にあって、それを日本が独自の文化として発展させてきたんですよね。競争すること自体は悪いことじゃないと思います。ただ、スタバで抹茶ラテを飲むとき、コンビニで抹茶アイスを買うとき、その抹茶がどこで作られているのか、ちょっと気になるようになりました。