直木賞作家・朝井リョウさん(36)が2022年8月に刊行したエッセー「そして誰もゆとらなくなった」(文芸春秋)の表紙の折り込み部分にある著者プロフィル欄が、SNSで大きな話題となっています。

あるXユーザーが、「著者紹介で笑いを取ってくるのズルい」と、朝井さんの文庫本の折り込み部分を紹介したところ、SNS上では、著者紹介欄を朝井さん自身が書いていたことに対する驚きのほか、著者紹介欄で笑いを取る文才やユーモアセンスに対し称賛の声が相次いで寄せられました。

「著書プロフィールを死角と断定」

ちなみに、表紙の折り込み部分に掲載されている著書欄には「1989年、岐阜県生まれ。小説家。2009年、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー」とつづられ、朝井さんのことを知る読者にとってはお馴染みの書き出しとなっています。

そこまではいいものの、「30代後半となった今『このタイトルで新人賞に投稿した過去の自分、ふざけてんのか?』と思う」と、過去の自分を猛列に批判。

さらに、「13年『何者』で第148回直木賞を、14年『世界地図の下書き』で第29回坪田譲治文学賞を、21年『正欲』で第34回柴田錬三郎賞を受賞し、いずれも若手ぶれなくなってきた事実に震える」と自ら追い打ちをかけます。

続けて「3冊目に亘り著者プロフィール欄でふざけてみるも特に誰からも言及されず、このスペースを死角と断定」と過去3冊に亘って実は著書欄でふざけていたことを明かし、「ゆえに全く関係のない単語で締める」とし、最後は「木こり」という言葉で締めくくっていました。

SNS上の反応

著書紹介欄を朝井さん本人が書いていたことの驚きや、その欄の最後に、唐突に「木こり」と書かれたオチが登場していたことなどのユーモアに対し、SNS上では多くのコメントが寄せられています。

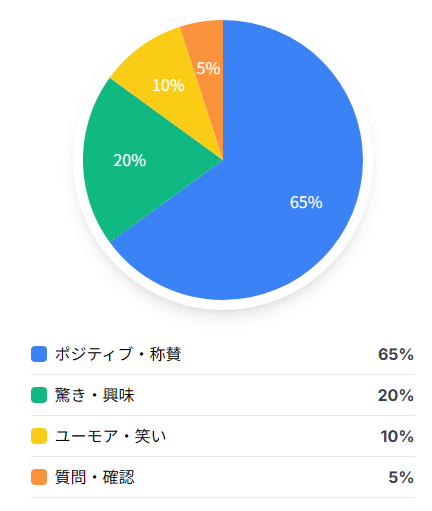

emogram編集部では、この話題に対するSNS上のコメントを独自に分析しました。

分析の結果、コメントは以下のように分類されました。

主な「ポジティブ・称賛」の声(65%)

「著者紹介でここまで笑わせるの反則やろって思う」

「この著者紹介以上にこの本は面白いのでおすすめ おなか弱くて旅行とか躊躇してる人にかなりおすすめ」

「朝井リョウ、推せる」

「この限られたスペースで文才を溢れさせてくるのすごい」

「彼のこういうところが大好きな高齢読者です。学生の頃から今まで追っかけていますが、どんどん、文章が洗練され、テーマが深くなっていき、一人の作家の成長を見させてもらっています」

主な「驚き・興味」の声(20%)

「著者紹介って編集者とか他の人が書いてるのかと思ったら著者本人が書くものだったんだなと初めて知りました。って言うかここにネタつっこんでも良いんだな…。木こり」

「ここって出版社の人が書いてると思ってた!著者が自分で書くの!?」

「朝井リョウって桐島、部活やめるってよの人なの?!」

「過去3冊でのプロフ欄も見てみたいwww」

主な「ユーモア・笑い」の声(10%)

「木こりwww」

「ちょwww主有名人じゃんwww肩こり」

「オチが強すぎて一瞬で持ってかれたwww 洗濯用洗剤の破壊力」

「『若手ぶる』ꉂ🤣w𐤔 確かに若いイメージあるもんな」

主な「質問・確認」の声(5%)

「全く関係のない単語、数多ある中で〝木こり〟をセレクトするとこに岐阜を感じる(林業が盛んな県)」

「作者の略歴で笑って何が悪いの?」

まとめ

今回の分析では、全体的に、朝井リョウさんの独特のユーモアセンスに対する評価と、予想外の「木こり」で締める著者紹介のインパクトに対する反応が中心となっています。著者紹介で笑わせる朝井さんの文才やユーモアセンスを称賛する声、「木こり」という締めくくりの意外性や破壊力に対する感嘆、朝井リョウさんの作品に対する好意的な感想や推薦、他の作品への言及などさまざまなコメントがありました。

ライターコメント

「木こり」での締めくくり、とても面白くて笑ってしまいました。筆者は、10年以上前に、たまたま朝井さんをお見かけしたことがありますが、とても気さくでユーモアのある方という印象でした。また、その後、ある雑誌のトークコーナーで、社会学者の古市憲寿さんに「なんで書くのか」という趣旨のことを聞かれ、「書くのが好きだから」と答えていたり、他のコラムでも、「みなさんがヨガや音楽などの趣味で気分転換をするように、僕は書くのが好きなんです」と表明し続けていたりするところも、筆者にとってはとても印象に残っています。

そして、筆者欄での茶目っ気でもわかるように、「小説家」という職業でありながら、自分を「小説家」として過度に大きく見せず、そういった人間らしい部分すら見せてくれることが、とても頰笑ましく思えます。すでに直木賞作家であるのにもかかわらず、研鑽をつづける朝井さん。今後も楽しみにしております。

>27年ぶり、芥川賞・直木賞「『該当なし』がダブル受賞」 書店POP「票割れする程の良作ぞろい!」