ある日本の動画が海外でバズっていたので、ご紹介したいと思います。まずは、動画を見て頂きましょう。

皆さん、なぜバズったのか理由は、お分かりですか?

お弁当のフィルムを外すと、プラスチック容器が汚れずに再利用ができ「エコ」だということからなんです。お弁当で残したものを包むためのものではないので、注意していただきたいですが、そう勘違いしてしまいそうな動画ですよね。

そもそも日本人の我々でもこのお弁当容器に付いているフィルムを見たことがない方も多いのではないでしょうか?しかし少し調べてみるとあることが分かりました。

開発のきっけかは阪神・淡路大震災

こちらのお弁当のフィルムは、ヨコタ東北(山形県新庄市)が1998年(平成10年)に発売した、必要最小限の汚れたラップのみがゴミになる「はがせるトレーP&Pリ・リパック」という製品です。

実は、開発のきっかけとなったのは、1995年に起きた阪神・淡路大震災でした。

家屋が倒壊し、ガス・電気・水道などのライフラインも甚大な被害を受けた中での生活を余儀なくされた被災者の方々。飲む水も不自由とされる大変な生活の中、毎日食事をとる際はお皿にラップを敷き、食べ終わったらその汚れたラップをはがしてお皿を洗わない工夫をなさっていたそうです。

水資源を使用せず、「必要最小限の汚れたラップのみがゴミになる」というその知恵が原点だと言えます。

「トレー100枚で約4.2kgのCO2が削減される」(ヨコタ東北のホームページより:https://www.yokota-co.co.jp/spirit/)としており、地球環境にやさしい製品と言えます。

なぜエコなのか?

もちろん再利用できるという点でもエコなのですが、使用後にフィルムを剥がすことで容器本体に有機物などの付着がない、きれいな状態で容器を回収することができることから、そのままリサイクルの過程に回せるという点でもエコということなんです。

現在大学の学食や学園祭をはじめ、東京オリンピックのボランティアの仕出し弁当、テーマパークや食のイベントなどをはじめ、この製品を導入する取り組みが始まっているそう。約30種類の型があるので、様々な用途に応じて使うことが可能とのことです。(Ripplesのホームページより:https://ripples-ekth.com/?service=suihei)

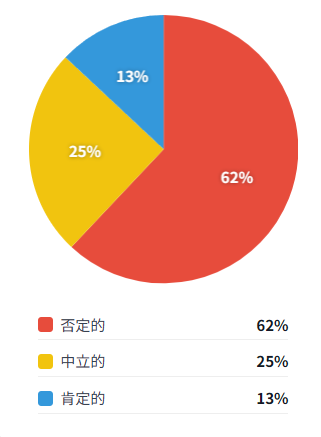

SNSの感情

今回の動画に対しては、SNS上で英語を中心とする言語で多くのコメントが寄せられています。

emogram編集部では、この話題に対するSNS上のコメントを独自に分析しました。

分析の結果、コメントは以下のように分類されました。

主な「否定的」な声(62%)※編集部訳

「もう十分学んだはずでしょう。どんな形のプラスチックでも私たちに害があり、特に食べ物に触れるのは危険です」

「食べ物にプラスチックが触れるのはよくありません。スチール製のお弁当箱を使う方がずっと良いです」

「水の無駄を減らすために、もっとプラスチックを無駄にしている」

「日本人はあらゆる製品にプラスチックを使いすぎています」

主な「中立的」な声(25%)※編集部訳

「日本に住んでいますが、こんなの人生で見たことがないです😅。きっと超特別か、すごく高価なお弁当でしょう」

「え?6年間住んでいましたが知りませんでした。本当にそういう使い方なんですか?」

「すべてのお弁当箱がそうなわけではありません」

主な「肯定的」な声(13%)※編集部訳

「日本人はとても責任感があり、思慮深く、礼儀正しい人たちで大好きです」

「これぞ日本の技術の頂点ですね」

「日本はいつも他の国より100年先を行っています」

まとめ

今回の分析では、多くの人が、食品と接触するプラスチックの使用やマイクロプラスチックの人体への影響に強い懸念を示し、健康や環境面から批判的な意見を述べています。その一方で、日本に実際に住んでいると名乗る人々からは「こんなものは見たことがない」「実際にはほとんど使われていない」といった現実的な反論も多く寄せられました。半面、こうした日本製品の工夫や発想を「革新的」「未来的」と称賛する声もあり、日本人の責任感や清潔さを高く評価するコメントも目立ちました。

ライターコメント

筆者もこのお弁当についているフィルムを見たことがなかったので、ある意味で驚きでした。今回、この動画にコメントを寄せた海外の人からは「プラスチックの使用」「マイクロプラスチックの人体への影響」に対して懸念する声も多くありましたが、メーカーの調査によればむしろエコだということが分かっており、誤解もあるようです。

「はがせるトレーP&Pリ・リパック」については、海外の人から寄せられた「日本で見かけたことがない」という意見はうなづけるところでしたが、一方で、日本の創意工夫や発想が革新的で未来的だと称賛するコメントも多数あり、日本人として少し嬉しくなりました。日本国内でもイベントなどで利用が広がれば、エコにつながりそうだと思いました。