9月11日は公衆電話の日です。

明治33(1900)年の9月11日、日本で初めて東京の新橋駅と上野駅の構内に公衆電話が設置されたのに由来しているそうです。

携帯電話が登場してから徐々に数を減らしていて、今の若者たちは使い方を知っているのだろうか…と筆者はふと思いました。

ということで、災害大国日本で公衆電話の重要さを今一度、お伝えしたいと思います。総務省から「公衆電話の特徴と使用方法」というPDFが公開されていますので、そちらを引用してご紹介します。時間のある時にぜひご自身でもご確認してくださいね。

なぜ公衆電話は災害時に有用なのか?

そもそも、なぜ公衆電話は災害時に有用なのでしょうか。次の2点が理由にあげられています。

(1)災害時優先電話:災害などの緊急時に電話が混み合い、通信規制が実施される場合であっても、通信規制の対象外として優先的に取り扱われます。

(2)通信ビルからの給電:NTT東日本・NTT西日本の通信ビルから電話回線を通じて電力の供給を受けているため、停電時でも電話をかけることができます。

みなさんの身近な場所に公衆電話はありますか? スマートフォンなどが使えない場合を想定して、自分の身近な場所のどこに公衆電話があるのか確認しておくことは必須と言えそうです。

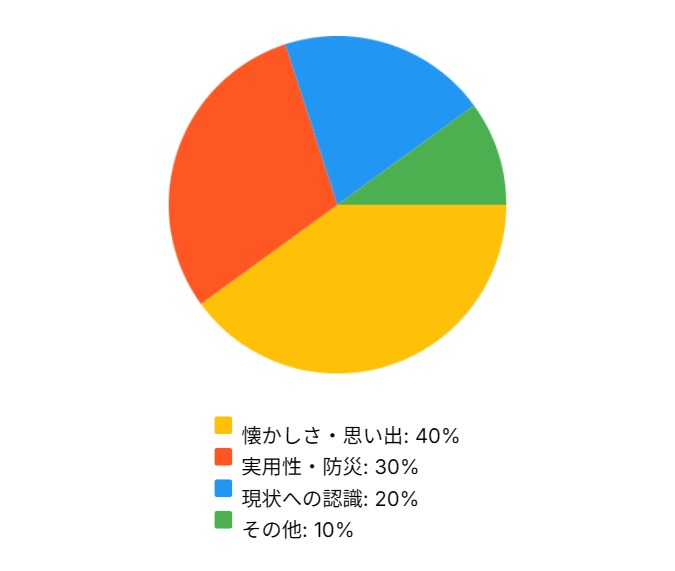

SNS上の感情

9月11日は公衆電話の日であることから、SNS上にはコメントが多数寄せられています。

emogram編集部では、この話題に対するSNS上のコメントを独自に分析しました。

分析の結果、コメントは以下のように分類されました。

主な「懐かしさ・思い出」の声(40%)

「昔は順番待ちしていましたよね」

「子どもの頃はよくテレホンカードでかけてました」

「お金やカードを入れる穴、物理ボタン、なぜか声が聞こえる不思議な受話器」

「昔は電話をするという事が一大イベントで凄いドキドキした記憶がありますが」

主な「実用性・防災」の声(30%)

「災害時の重要なライフラインですね。いざという時のため、場所の確認は大切です」

「震災時電話回線がパンクして連絡が取れない時に使ったのが最後かな?公衆電話は回線が違うらしく繋がりやすかった」

「10円入れなくても使用できるので覚えとくと便利かも🤗」

主な「現状への認識」の声(20%)

「携帯電話の普及の影響か 公衆電話 本当に少なくなりましたね」

「公衆電話駅でしか見かけなくなったね」

「今の子たちにとっては博物館レベルの存在かもしれませんね。」

主な「その他」の声(10%)

「公衆電話は、街の景観を構成する「ストリートファニチャー」の一種。避難所となる学校や公園の近くに設置するなど、その配置は都市の防災計画と密接に連携しています」

まとめ

今回の分析では、「公衆電話の日」に関連して、多くの人が公衆電話の昔の思い出や現在の状況、災害時の重要性などについてコメントしていました。

ライターコメント

災害伝言ダイヤル「171」は、毎月1日と15日・正月三が日(1月1日〜1月3日)・防災とボランティア週間(1月15日〜1月21日)・防災週間(8月30日〜9月5日)は体験利用が可能です。この時期に身近な公衆電話を探したり、見つけたら練習してみたりするなど、できることをやってみるのも良いかもしれませんね。